她是上戏的教授,丈夫20年两次精神失常,她都不离不弃的照顾

作者:扣篮王阿隆戈登 来源:阜阳 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-09-11评论数:

1979年6月的一个闷热下午,上戏四楼的会议室里闷得几乎喘不过气。正当讨论还在持续,55岁的张可突然身体前倾,额头重重磕在桌面上。会场霎时安静,只剩同事惊慌的呼喊:“快叫救护车!”七天七夜的昏迷之后,她醒来了,却再也无法熟练阅读和书写。从那一刻起,这位在讲台上谈莎士比亚时神采飞扬的教授,被迫走向截然不同的人生赛道,而陪在她身边的是已历劫两次、头发花白的王元化。

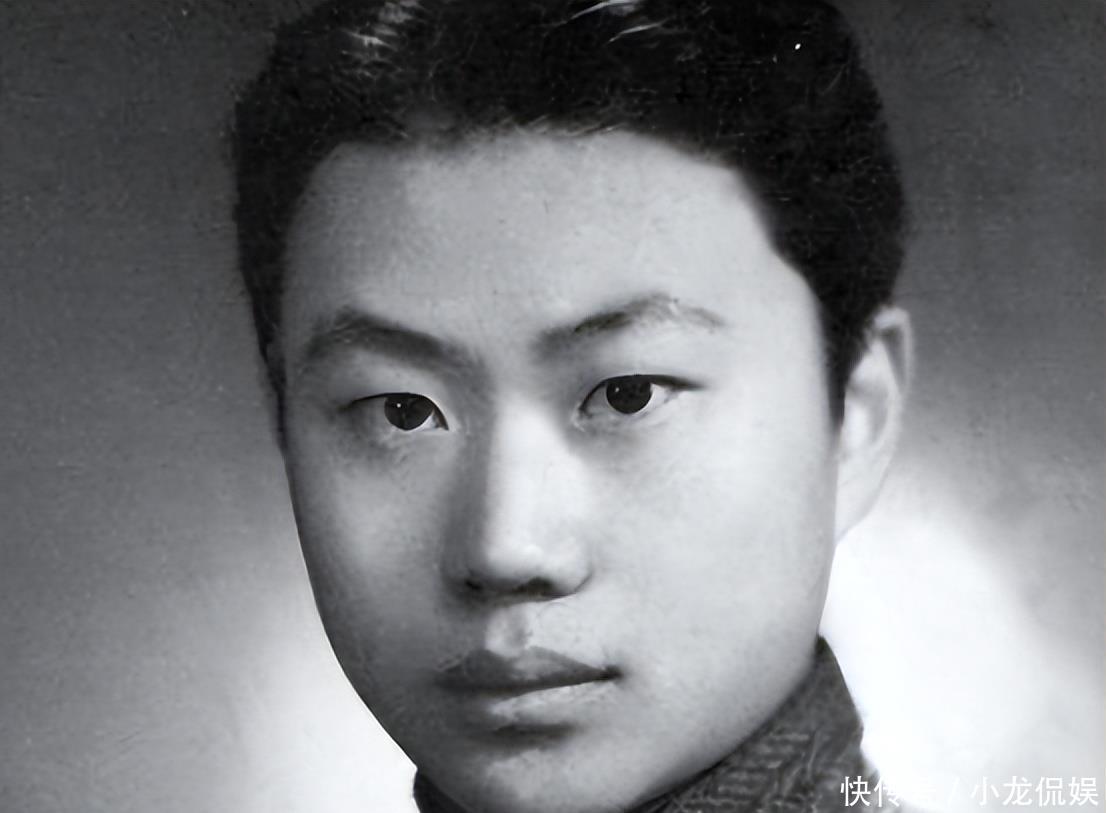

张可的病倒,像极了命运的调拨:前二十多年里,是她寸步不离地守着患有心因性精神病的丈夫;此时,角色对调,换王元化推着轮椅,帮她握笔练字。一位同事私下感叹,“他们的婚姻像钢索,两头各挂着千斤重物,却始终没断。”冷静观察这段关系,会发现它并非简单的“贤妻良夫”模板,而是两个出身相似、性格迥异又互补的人,在时代激流中一次次被卷入漩涡,却始终选择相互扶住。1930年代的苏州,张家大宅院内书声琅琅。张氏家族经济殷实,长辈赞成男女同校,张可得以随家教学习英语、法语,又因为天生嗓音清亮,常在客厅为父亲朗读莎士比亚台词。锦衣玉食的生活容易磨平锐气,她却偏偏好钻研,从不愿空谈“闺秀才情”。17岁那年,暨南大学外文系的录取通知寄到苏州,她带着几本笔记本和一双极普通的皮鞋南下,周遭同学大多西装革履,她仍旧一身素袍。院系老师李健吾看出这位姑娘的潜力,递给她一部奥尼尔的英文打字稿,“试译下《早点前》,看能不能排出来”。张可埋头数周,译稿交出,顺带接了第一场女主角的演出。

抗战全面爆发后,她跟随剧社巡演皖南、皖北、湘西,行李箱里永远挤着莎剧选本和急救绷带。也是在那段流离岁月里,清华才子王元化闯入视线。这位上海公子哥外表倨傲,背地里暗中加入地下党;初见时,他用电筒照张可的稿纸,自信得像场舞台灯光。张可并不买账,转身就走。后来读到王元化刊登在报纸上的文艺短评,她意识到这个“骄傲家伙”文字犀利却又真诚。思想的频率对上,比任何送花更有效。可他约会的方式确实糟糕。第一次邀约去了公共租界的公园,门票竟让张可付,令她当场黑脸。王元化回忆那天时苦笑,“当时口袋真没钱。”张可却欣赏他随后坦白的态度,“真诚”二字成为相处关键。1948年3月,两人在苏州娶亲。张父把女儿托付给女婿时只说了一句,“对她好,别辜负。”这种直接质朴的叮嘱,在日后多舛的日子里成了王元化反复自省的警句。

新中国成立后,身份重新登记风起云涌。上海地下党员需填写表格确认组织关系,张可本可顺势留下名字,却主动退回表格。她解释给同事听:“当年参加,只为抗战和理想,现在理想实现,该把位子让给更能干的人。”语气平常,却显出对政治利益的超脱。随即她受聘上海实验戏剧学校,讲授西方戏剧史,继续整理莎士比亚十四行诗。课余,摆在她面前的不再是苏州绣花鞋,而是柴米油盐——王元化更像“甩手掌柜”,家务八成都落在她肩上。1955年的春寒料峭夜里,王元化没按时回家。张可抱着6岁儿子跑遍单位,得到一句生硬回应:“隔离审查,家属暂缓会见。”牵出“胡风案”的漩涡令无数知识分子噤声,王元化也未能置身事外。紧接着,家被搜查,书籍、信件、私人日记全数封存。上海戏剧学院内部批判会要求张可“划清界限”,她起身回应,“丈夫政治问题自有组织处理,言论不该由家属代笔。”会议室里有人私下摇头,觉得她固执。两年拉锯之后,王元化被释放,精神却已崩折。他会突然惊叫,以为探监的审讯灯还照在眼前;会怔怔望向窗外,低声说“他们又来了”。医生诊断:心因性精神病。那年代药物匮乏,主要依赖安眠药和家属陪伴。张可把讲稿放进抽屉,蹲在床边劝他,“安心睡,没人要抓你。”王元化后来提起这一幕时红了眼眶,“如果没有她,我真不知道会变成什么。”

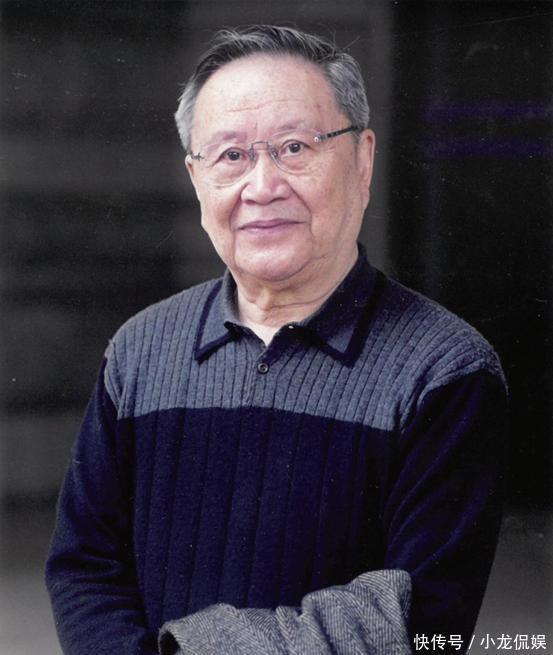

刚稳定几年,“文化大革命”骤然而起。1966年7月,在上海长乐路的老房子里,王元化再次被带走,划为“重点改造对象”下放奉贤农场。高温暴晒与心理高压交织,病症卷土重来,而且比上次更重。张可同样被隔离,她在狭窄的房间里发烧咳血,却迟迟得不到医生诊治,肺部留下终身病根。上海郊区潮湿的黄昏,她给自己做针线活,两手因低烧抖到穿不进针孔,但还是咬牙把破布缝起,她说过一句决绝的话:“既然走到这里,再难也得撑。”1979年政策拨乱反正,夫妻俩终于见到了松动的天光。可厄运并未放过他们——张可的中风让读书写字成了奢望,连自己笔下最熟悉的莎士比亚也只剩模糊影像。王元化靠一本册子,从“A”到“Z”教她重新认字,像幼儿启蒙般把字母写得大如拳头。有人劝他请护工,他摆手拒绝,“转给别人,我不踏实。”那时他已是华东师大副教授,却天天拎保温壶,蹲在病房角落调稀粥。年近六旬的丈夫,学会给妻子梳发、系围巾。

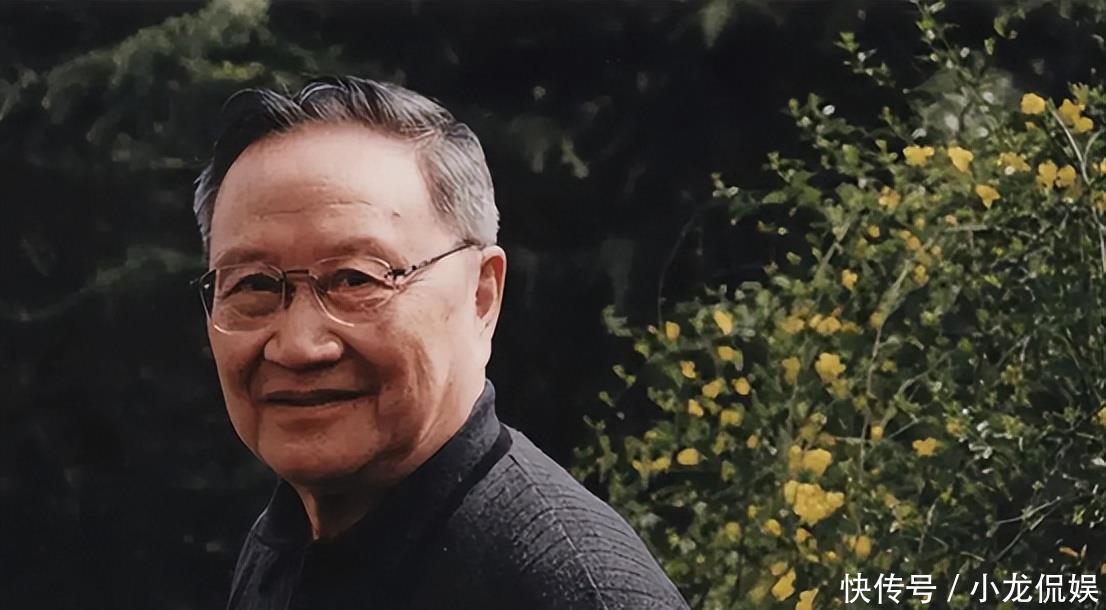

1980年代后期,王元化恢复教学,顺带为张可撰写大字注音手册。他常说,“以前她托着我,现在轮到我扛她。”夫妻在学术圈成了佳话,但同事也清楚,家里的光景并非浪漫童话。张可怒气上来时,会把练字本朝地上一摔,王元化弯腰捡起,拍拍灰,又把笔塞回她手里。偶尔情绪失控,他仍会幻听,张可反倒伸手握住他,“别怕。”两个人的病痛像两根绳结,被反复拉扯,却彼此缠得更紧。2006年8月,张可在晨练时心脏骤停,走得很宁静。丧礼选用白百合,不摆挽联,理由简单,“她不喜欢繁冗排场”。王元化面容憔悴,却坚持把香案摆正,自言自语:“她生前怕吵,焚香要慢一些。”两年后,王元化卧病,医院提出创伤性抢救方案,他数次摆手,“插满管子不是我要的样子。”临终前他只留下薄薄两句话,嘱托子女:“保持尊严。”

回看这段跨越半个世纪的婚姻,易于观察的标签是“贤妻”与“才子”,然而更值得注意的,是两人在风浪中对彼此主体性的承认。张可选择退党,是基于独立判断;王元化坚持陪护,是出于道义自觉。这些决定放在当时并不轻松,却让两人以难得的平等姿态走完共同人生。无论外界如何评说,“不离不弃”在他们那里从不是口号,而是一连串无声行动:搬砖头筑炉子、夜半喂药、再累也要把被角掖好。正因如此,张可与王元化的故事远不止“苦情”一词,而是一份冷峻又坚定的双向承诺。

- {loop type="catelog" row=10}{$vo.title}